Corría el año de 1990, por entonces, los encargados de las

actividades culturales a nivel municipal, contaban con la colaboración de un

activo profesor de Primaria con inquietudes de relator que escribía en las

pocas publicaciones a las que había acceso en ese momento, principalmente la

revista “Querétaro” editada por el gobierno del estado. Entre sus varias

aficiones se encontraba la filatelia: es decir el apego a los timbres postales.

|

| Fotografía Personal: El de Bienvenida |

Porfirio Díaz Oviedo es su nombre, por aquellos años

pertenecía a una de las muchas asociaciones que agrupan a quienes tienen esa

filia, por su cercanía con quienes dirigían las actividades a nivel municipal, su participación fue fundamental, si no es que decisiva para que, a partir del año de 1990, como

parte de las actividades solemnes de la feria de nuestra ciudad, se instituyera

la “Cancelación del sello postal”. No puedo asegurar que de él haya sido la

idea, pero seguramente fue promotor de la misma, ya que el acto inicial se

inscribió en una exposición filatélica (es decir de timbres diversos) llevada a

cabo en el Museo de la Muerte y dudo que le fuera ajena su organización por sus

características ya descritas..

|

| El primer año, con tres diferentes diseños. |

Dicho acto consiste, en cancelar, a través de un sello, un

timbre postal o una serie completa de ellos, con intención de preservar los que se

utilizaron en determinada fecha o evento. (Es un resabio de tiempos pasados cuando,

para que ciertos trámites fueran válidos debían cubrir el llamado “Impuesto del

Timbre” esto es, se hacía la solicitud, y de acuerdo al costo de lo que se

requería, se compraba el equivalente en estampillas llamadas timbres, que se

pegaban en el documento o solicitud y se les marcaba con un sello, indicando

que ya habían sido utilizados y para

evitar que se usaran de nuevo, es decir, “se cancelaban”. Aclarando que los

“Timbres” eran especiales para esos pagos y existían otros, utilizados para el

correo, en algún momento de nuestra historia, cuando se dejaron de pagar

impuestos de tal manera y sobrevivió el uso de las estampillas postales para el

pago del envío por correo, los nombres se fusionaron en timbre, como hoy

conocemos a lo que técnicamente son estampillas postales.)

Ideadas para solemnizar un acto o fecha especial, las

ceremonias de cancelación, al no existir ya los timbres propiamente dichos,

recurrieron a las estampillas postales para realizar el acto de cancelación.

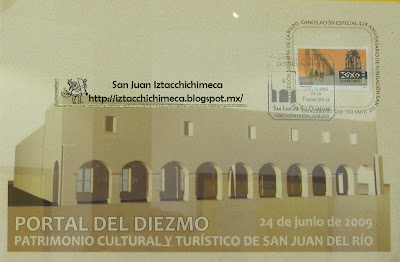

En nuestra ciudad, el evento que se conmemora, es el

aniversario de su fundación, se realiza de manera solemne en una sesión de

cabildo, durante los festejos de feria, el día 24 de Junio de cada año. La

característica local, es que el timbre se enmarca con algún impreso especial de

nuestra historia, una reproducción de algún documento, objeto o gráfico

especial y un pequeño texto.

|

| Uno alusivo a un documento antiguo |

El pasado viernes 21 de agosto, en el vestíbulo de la sala de

exposiciones del Portal del Diezmo, con el auspicio de la Dirección de Cultura

y el club filatélico de Querétaro, se montó una exposición celebrando los 25 años

de la instauración del evento.

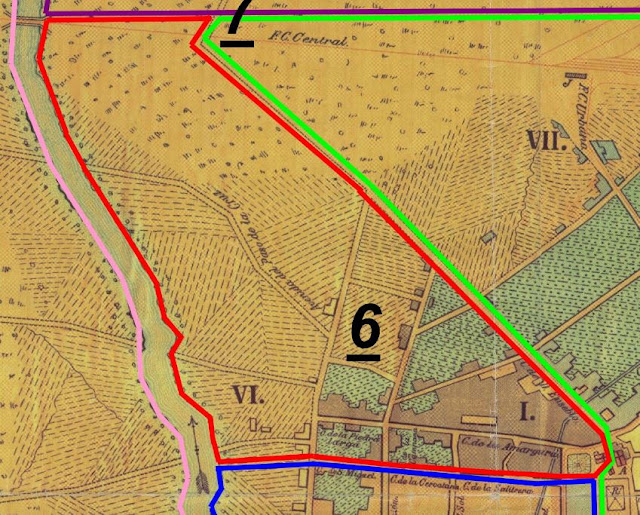

Por las características de lo exhibido, la exposición es

pequeña, consiste en una serie de cuadros que contienen algunos de los folletos

que enmarcan los timbres cancelados en tales ceremonias.

Por el breve espacio, algunos de los folletos dan solo una

probada del tema a tratar, pero viéndolos de manera retrospectiva, podemos

juzgar que se trata de un almanaque de las inquietudes culturales en materia de

historia de los diversos encargados de conducirla a nivel municipal, en el

espacio de 25 años. Podemos atisbar qué

ocupaba la mente de dichos funcionarios y en gran medida, de los habitantes

de la ciudad. Indistintamente podemos ver datos biográficos de personajes importantes,

productos locales como el ópalo, fotografías antiguas, iniciativas

gubernamentales, poesía, prácticas culturales, obras de gobierno, aniversarios,

incluso el más extraño, el que indica los 10 años de creación de JAPAM (Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal). En

algunos predomina el diseño, en otros el texto, en unos el interior es lo bonito,

en otros el exterior. Su observación implica recorrer un cuarto de siglo de un segmento de la cultura y

la política de este municipio, cuyo punto de partida se daba, desde una

entonces incipiente ciudad, hasta en la

actualidad, la gran urbe que a veces sufrimos, pero que siempre queremos como

nuestra.

Ojalá puedan asistir, entrada libre, horarios de

oficina, Portal del Diezmo, av. Juárez Oriente. No sé cuánto dure, prometo

averiguarlo, si no, les presento algunas fotografías que pude tomar de lo más

significativo, todas son personales excepto las dos últimas..

|

| No podía Faltar, Don Rafael Ayala |

Insisto en que el profesor Porfirio tuvo que ver mucho en

ello, porque uno de los folletos, alude al marcador solar en las Peñitas, dado

a conocer de manera pública por él en uno de sus escritos (No puedo decir que

lo haya descubierto, porque mucha gente ya lo conocía, pero sí tiene el mérito

de identificar lo que era; un marcador solar de la cultura teotihuacana) Aquí esquematizaron su uso y forma para

aludir a fechas y acontecimientos modernos.

Hace mucho que el Profesor no escribe, platicando con él alguna vez me dijo que ya no tenía tiempo, sirva esta entrada como un reconocimiento a su

fugaz pero fundamental obra, que se plasmó en sus artículos en la Revista

Querétaro y, en colaboración con Beatriz Coellar Quiroz, en el valioso impreso

recopilatorio “Sanjuanenses distinguidos”, pero sobre todo, por habernos dado

la conciencia de lo que era el vestigio prehispánico de las Peñitas, hoy merced

al desarrollo urbano, bajo un andador en

el que nadie anda.

para mayor información al respecto ver: Los marcadores solares prehispánicos

|

| El del JAPAM |

|

| Un aniversario |

|

| Banner de la Dirección de Cultura |

|

| Fotografía de la pagina web del municipio Señalado con la flecha, el Profr. Porfirio, |