El Barrio de San Juan

Ante el hecho de que ha desaparecido gran parte de la

documentación del periodo virreinal temprano referido a nuestra ciudad,

debemos para ubicar datos de sus primeros años, apoyarnos en fuentes

colaterales.

|

| Fotografía Personal. El San Juan Bautista de Mariano Perrusquía, con el logo "este es el cordero de Dios". |

Una de ellas, la Relación Geográfica de Querétaro, del año de

1584, describe el pueblo se fundó un 24 de junio, día de San

Juan Bautista, sin aclarar el año.

Descartado documentalmente que haya ocurrido en 1531 y sin mayores

elementos, se calcula que dicha “fundación” ocurrió en la década de 1550.

Aunque la bonita leyenda de la fundación da una detallada

imagen de lo que supuestamente sucedió, una teatral ceremonia, llena de

barrocos elementos, en realidad todo indica que simplemente, al recibir los

Indios de Jilotepec algunas mercedes de tierras para cultivo en la zona, por

parte del Virrey, a condición de que las

trabajaran para abastecer a los viajeros del incipiente camino Real, se

establecieron cerca del antiguo puesto defensivo de los aztecas llamado

Iztacchichimeca, todo ello sin mayor ceremonia, simplemente llegaron, hicieron

el acondicionamiento del lugar y empezó la vida del nuevo poblado.

|

| Fotografía personal, el actual templo, en el mismo lugar de la primitiva capilla, el espacio de la plaza y el cementerio ahora ocupado por la calle del frente y el actual jardín. |

Dado que las tierras otorgadas estaban ya rodeadas por propiedades

españolas, solo les quedó un pequeño tramo en declive, desde lo que hoy es el

cerro del Pedregoso, en una loma que hacia el poniente desciende hasta el río,

establecieron lo que se supone fue el primigenio núcleo habitacional: el pueblo

de Indios de San Juan del Río, en el único espacio plano de los alrededores, un

“llanito” que abarca la zona de la hoy Plaza de los Fundadores.

Aunque en la actualidad no se conciba, por el declive mencionado, toda la zona era

surcada por infinidad de arroyos, que el trazo urbano ha disimulado,

incluso uno de los más grandes es la actual calle Rayón y del pequeño cuadrado

partían otros, hoy ocultos por las calles de Abasolo y Matamoros. Entre ellos se establecieron algunas chozas dispersas, rodeadas por sus milpas.

Con el aumento de la población en el fértil valle, al centro

del espacio plano, se estableció una capilla para el culto católico que tras

varias remodelaciones y ampliaciones resultó en el edificio que hoy llamamos templo

de San Juan Bautista. Igualmente desde sus inicios, su entrada con vista al

poniente tenía al frente un espacio irregular llamado Plazuela de San Juan

Bautista, compartido con un cementerio exclusivo para los indios.

(Los pocos españoles se sepultaban bajo el piso del templo). Esta plazuela,

estuvo rodeada desde siempre por una barda atrial, de material sólido.

Por norma, en las aceras circundantes a esa plaza debieron

estar las casas de gobierno de los indios, las viviendas de los principales y el

edificio de la administración virreinal, aunque este, si estuvo aquí, cambio

pronto al camino Real. No hay datos de ninguno, lo que si estuvo en la acera

oeste, fue la casa cural, en un terreno que ocupaba toda la cuadra, fue un

edificio con portal.

Cuando se tuvo necesidad de dividir la administración en

barrios, a este por ser el original de la fundación, se llamó de San Juan, por

ser el correspondiente a la fecha de la fundación, el 24 de Junio, día de San Juan

Bautista.

El Profeta

|

| Imagen de Internet. Bautismo de Jesús por su primo Juan. |

Tradicionalmente, se festeja en la religión cristiana el 24

de Junio como el nacimiento de San Juan Bautista, exactamente 6 meses antes de

navidad porque se menciona que su madre, Santa Isabel, tenía seis meses de

embarazo cuando a la virgen María un ángel le anunció que sería madre del Mesías. Siendo ellas primas, también Jesús y Juan lo fueron aunque el último

inició antes sus prédicas e instituyó entre sus seguidores la ceremonia que

antecede al hoy sacramento católico del bautismo. Acostumbraba bañar a sus

seguidores en los ríos. Por eso se le

llamó Juan el Bautista. Se le considera Profeta, es decir, de los que precedieron la llegada del Salvador de la Humanidad, el Mesías.

Ya adultos, un día se encontraron cerca del Río Jordán,

Juan lo reconoció como tal y anunció su destino con estas palabras “Ecce agnus

dei” que significa “este es el cordero de Dios” (... que quita el pecado del

mundo) augurando que un día sería ofrecido en sacrificio para salvar

a la humanidad. En reciprocidad Jesús se refirió a él como el más grande de los

hombres con estas palabras “De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no

se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el

reino de los cielos, mayor es que él".

A partir de entonces. La historia de Jesús es conocida, Juan

continúo su prédica errante hasta morir decapitado. Por su condición de

vagabundo se le representa cubierto con una túnica de piel de camello y una

vara de carrizo. En las imágenes se le agregan símbolos como un

cordero, un libro y en diversos soportes sus proféticas palabras.

Como vemos, elementos atractivos para los indígenas no faltan

en la historia e iconografía de este santo, que les correspondió por patrono a

este barrio y de ahí se extendió el culto, en la humilde enramada que fue la

primera capilla, al monumental templo basilical que hoy preside, en el altar

mayor y en el nicho del frente.

Ayala, basado en Martínez de Salazar nos describe el barrio así:

“El Barrio de San Juan está al norte del de San Miguel, y al poniente del de San Marcos, calle de por medio, en el cual está situada la iglesia de los naturales y la casa cural. Al frente de la puerta principal de la iglesia de los naturales, hay una plazuela que tiene la figura de una escuadra, en la que haya otras buenas casas. Este barrio se compone de 14 manzanas bastante dilatadas, que aunque hay algunas cuantas entre ellas, las más presentan figuras extrañas.”

“El Barrio de San Juan está al norte del de San Miguel, y al poniente del de San Marcos, calle de por medio, en el cual está situada la iglesia de los naturales y la casa cural. Al frente de la puerta principal de la iglesia de los naturales, hay una plazuela que tiene la figura de una escuadra, en la que haya otras buenas casas. Este barrio se compone de 14 manzanas bastante dilatadas, que aunque hay algunas cuantas entre ellas, las más presentan figuras extrañas.”

También menciona que hay algunas calles retorcidas en

este barrio, como la de Zaragoza, es un error doble: Esa calle no pertenece a

este barrio y lo que el escrito en que se basó menciona, es que son las cuadras

las que no son cuadrilongas sino que presentan figuras diversas, como podrán observar

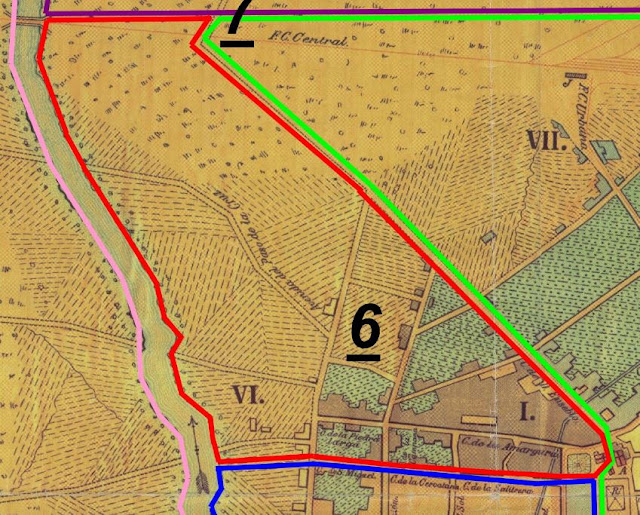

en el mapa que presento.

Los límites actuales del barrio estarían delimitados así: al

norte con el Barrio de San Isidro, (su barda) al oeste, por el río, al sur con

la calle Abasolo (antigua de la Salitrera) y al este con la calle de Rayón. (Antigua

de Don Eusebio)

|

| Fragmento del mapa de Ignacio Pérez, en rojo, el área del Barrio, nótese la forma retorcida de la mayoría de las cuadras que lo componían. |

Con la pronta llegada de habitantes al centro del pueblo, los

indios poco a poco perdieron sus propiedades ahí, lo que nunca

permitieron fue que se apropiaran del templo, siempre perteneció a la republica

de indios. Entrado el siglo XVIII, en la extraña dualidad que se dio en la

zona, mayormente habitada por mestizos y

españoles, pero con el templo propiedad de los indios, se motivó la

construcción de otro. No es como se dice por ahí, que de

inicio hubo uno para indios y otro de españoles, para no mezclarse. El templo

original era de uso común pero propiedad de los indios y el crecimiento de la

población no indígena motivó lo que parece hoy una separación racial, que en

los hechos ocurrió pero no fue intencional, los indios siguieron en su templo y

los españoles se fueron al otro, pero ninguno con exclusividad real.

|

| Fotografía personal. Interior del templo de San Juan Bautista, en el altar mayor, el Santo. |

Existiendo ya los dos templos, la influencia de los indios por su gran número siguió, los sacerdotes tenían algunas deferencias para con ellos.

La principal: que las misas, que en esas fechas eran en latín, a los indios les

eran dichas en su idioma, el otomí y entre los requisitos que había para ser

sacerdotes en este lugar estaba que hablaran dicho idioma o

estuvieran prestos a aprenderlo.

Con el transcurso de los años, los habitantes no indios del barrio, tuvieron el gentilicio de “Sanjuaneros” que después se aplicó a

todos los habitantes del pueblo, así eran conocidos en otros lugares, el

actualmente utilizado “sanjuanenses” apareció ya bien entrado el siglo XX.

Antes todos fueron sanjuaneros.

Sin documentos que avalen lo que parece evidente, que el

templo siempre estuvo dedicado a San Juan Bautista, a finales del siglo XVIII, en

la última remodelación mayor, se colocó en el altar principal la estatua de este

santo, obra del máximo escultor sanjuanense, don Mariano Perusquía, de

renombre en todo el virreinato.

Pasaron los años y el edificio cambió varias veces de nombre:

“el templo” “el de los naturales” “el de Sagrado Corazón”, en el cementerio se

conservaba una cruz en un pequeño monumento, que se decía era de la fundación.

En el siglo XIX, la vieja plazuela de San Juan Bautista

perdió la casa cural, transformada un tiempo en Casa municipal, luego se

eliminó el cementerio y se transformó en jardín "para solaz y esparcimiento"

con quiosco incluido y se cuadraron las calles de alrededor, ampliando el área

pública.

|

| Imagen de Google Earth, el área de la plaza, tras haber sido "cuadrada" a finales el siglo XIX. |

El siglo XX contempló la caída de la barda atrial, para que

frente a la portada del templo pasara una calle que condujera a la estación del

Ferrocarril, llevándose de paso la cruz de la fundación y al jardín le apareció el nombre de Madero. Asimismo cayeron la Puerta de San José y la otra

barda atrial que adornaban este templo en su lado sur.

En la actualidad, el único recuerdo de este barrio es

el templo. En el jardín al frente, un monumento recuerda a los “fundadores” según

la leyenda, sustituyendo al que desapareció.

( aunque parece que se equivocaron, el

monumento original estaba en el lado de enfrente) Un buen día se colocó en uno de los hasta

entonces vacíos nichos de la portada una estatua “de intemperie” en cantera de san Juan Bautista. Desde arriba, el más grande de los hombres,

contempla lo que fue su original barrio.

|

| Fotografía personal. La nueva estatua, viendo a su barrio. |

Con esto termino el recuento de los barrios antiguos. Vuelvo

a aclarar que son los de la época virreinal, no los del siglo pasado, aclaro

también que es una investigación personal con los pocos elementos disponibles hoy y puede tener correcciones, sobre todo en los límites de los

barrios. Por la época que se detalla, los elementos de la religión cristiana se

entremezclan con la historia y hubo necesidad de hacer algunas descripciones

religiosas, sin que esto signifique alguna tendencia, recuerden que este blog

es público, laico y gratuito. Para los que acceden por primera vez, son 8 barrios los que se abordaron, pueden

buscarlos en este espacio.

Un saludo al erudito “sanjuanero” Fernando Roque, esperando se restablezca

pronto.

.jpg)

.jpg)