El Hotel de Tripulaciones de la Estación de San Juan del Río.

|

| Fotografía Personal, 2007 El hotel de tripulaciones en la calle Álvaro Obregón. Los postes de concreto marcan el antiguo paso de la acequia. Tomada del libro "La acequia del pueblo" |

PRESENTACIÓN

No es una construcción tan vieja ni entrañable para casi

nadie, pero representa uno de los cada vez más escasos vestigios de una importante

etapa de la vida de nuestra ciudad.

Por su ubicación alejada, y el hecho de que hasta hace pocos

años la parte frontal del predio donde está ubicada tenía una línea de

frondosos pirúes la ocultaban algo de la vista, casi no es conocida. Fue

hasta hace pocos años, cuando la prolongación de la calle Álvaro Obregón fue

ampliada y pavimentada hasta el Barrio de san Isidro y los nuevos asentamientos

del norte de la ciudad, que al derribarse algunos de los mencionados árboles se

pudo observar de manera casi completa el edificio que hoy comentaré para Ustedes.

Para los viejos habitantes del barrio, acostumbrados hasta antes de la década

de 1990, a trasladarse a pie al centro de la ciudad, era habitual el poderlo

ver. Hoy la modernidad y el pasar por esa vía casi siempre en vehículo solo nos

da una fugaz visión de una grandeza hoy perdida.

Desde hace algún

tiempo tenía por ahí la información del mismo, pero por uno u otro motivo se

fue quedando por ahí, en la bandeja de futuros artículos. Solo hasta en días

pasados, en las redes sociales algunos usuarios comentaban sobre el mismo y su

deterioro, ilustrando con una fotografía su estado actual, que recordé que por

ahí tenía la información que hoy se la presento.

ANTECEDENTES

A finales del siglo XIX, se instaló aquí el complejo de las instalaciones ferroviarias del Ferrocarril Central, cuya parte más visible era su estación. Pocos años después, por la importancia de la ciudad para la actividad mercantil y el consecuente uso del nuevo medio de transporte, se pudo dar el caso de que en dicho complejo confluyeran las dos línea más importantes del Ferrocarril; México - Laredo, y México -Ciudad Juárez.

La parte más visible de esas instalaciones fue siempre la Estación,

sin embargo, para el adecuado funcionamiento de la misma, en el amplio terreno

que la rodeaba, hubo otras construcciones, algunas ya absorbidas por el

crecimiento urbano y otras abandonadas desde hace muchos años. Hoy solo me

ocuparé de una de ellas: El hotel de tripulaciones.

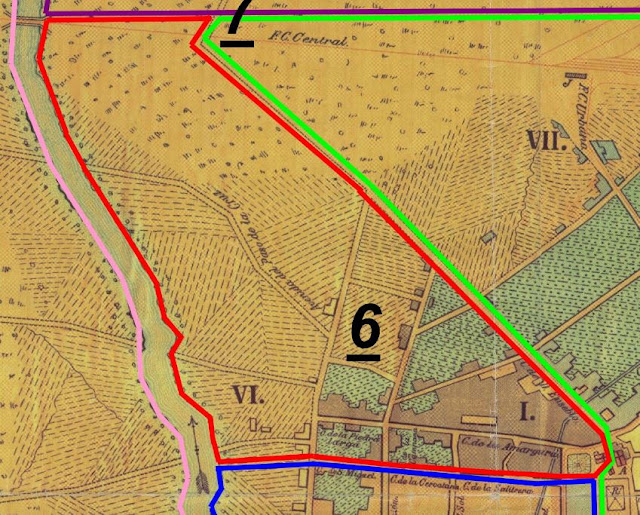

Como toda estación original, la de San Juan del Río se

construyó en un amplio terreno en las afueras, al norte de la ciudad. Aunque tenía algunos otros

edificios aislados más céntricos, podemos ubicar en la actualidad sus límites de la siguiente

manera:

Al Sur: El Bulevar Pablo Cabrera.

Al Norte, la calle Salvador Carrillo.

Al Este: La Calle Álvaro Obregón.

Al Oeste: El Río San Juan.

Dentro del rectángulo resultante, se levantaron las

instalaciones mencionadas y en los espacios vacíos se plantaron grandes cantidades de eucaliptos, árbol de rápido crecimiento cuya

madera era usada para la fabricar los durmientes de las vías.

Por la ubicación estratégica del terreno, aprovechando que

una desviación de la acequia del pueblo pasaba por un lado, se tomó el agua de

ella y se hicieron otros dos canales derivadores, de tal manera que los árboles

tuvieron riego por tres de sus límites; Álvaro Obregón, Salvador Carrillo y

Pablo Cabrera. El resultado fue un abundante bosque de Eucaliptos que rodeaba

la estación y cuyos últimos ejemplares

sobreviven hasta nuestros días, son ya muy pocos pero de gran tamaño. En el

transcurso del siglo XX se fueron talando poco a poco principalmente para la

construcción de campos deportivos. En ese bosque se ubicó el mítico campo de

Beisbol y futbol “La estación”, en el lado de Pablo Cabrera y el “San Isidro” al

extremo contario, ambos ya desaparecidos.

Con la privatización de los ferrocarriles en la década de

1980, el amplio terreno y lo que quedaba de bosque pasó a manos particulares

y fue circulado casi por completo, impidiéndose el acceso a ambos campos.

EL EDIFICIO

Casi como consolación, en el extremo oriente del predio, donde quedaba algo del bosque de eucaliptos, se instaló recientemente un nuevo campo de futbol. Colindante con el Hotel de Tripulaciones.

Decía al inicio que no es tan viejo, data de inicios del siglo XX, pero su arquitectura es completamente diferente a cualquiera de la ciudad, ya sea moderna o antigua.

Su construcción es totalmente de ladrillo rojo, de altas

paredes y techos de un material entonces desconocido en el pequeño pueblo de

techos de teja: láminas de zinc de dos aguas, sostenidos por extrañas vigas lo

que nos da una reminiscencia a algún edificio inglés.

|

| Fotografía INAH , lateral del edificio circa 2000. |

En sus tiempos, la construcción debió de ser de alto

lujo. Considerando que siendo el ferrocarril, el vehículo más moderno de la época,

las personas que lo conducían se ubicaban en una alta posición del sector

laboral, de ahí que para su alojamiento, merecieran una instalación de gran

costo. Inicialmente, la tecnología e infraestructura necesaria para los trenes

y sus estaciones, se importaban principalmente de Inglaterra, de ahí no es

difícil deducir que viene la arquitectura del de nuestra ciudad.

|

| Fotografía INAH , lateral del edificio circa 2000. Notese atrás, la barda de adobe |

EL LUJO

Esta especie de abadía, cuyo material, ladrillo rojo, se utilizó hasta en la fachada, está como dije en el mismo terreno, pero algo alejado de la estación y las vías, seguramente para evitar el ruido de las máquinas y el bullicio de la gente. En él se alojaban tripulaciones enteras en descanso, listas para relevar a otras que ya venían con muchos kilómetros encima o para abrir corridas extras.

|

| Fotografía INAH , Interior del edificio circa 2000, Nótese el techo de madera. |

Por dentro tenía lujos impensables y

hasta desconocidos en la pequeña ciudad. Incluía pisos y plafones de duela y

ornamentaciones artísticas. Aunque parezca ocioso de mencionar, incluía otro

aditamento entonces de superlujo: servicios sanitarios interiores.

El porqué de este tipo de construcciones se justificaba

en su época por las largas distancias que recorría el ferrocarril en los yermos

terrenos, con solo pequeñas poblaciones que

carecían de algún espacio regular para alojar a los por entonces

importantes operarios. El progreso del país con el transcurso de las décadas y del

mismo sistema ferroviario con tiempos más rápidos, hizo innecesarias este tipo

de instalaciones, que poco a poco fueron descuidándose.

|

| Fotografía INAH , Planta del edificio. |

En su etapa de grandeza, el edificio incluía

un patio que le rodeaba completamente . delimitado por una barda de adobe de la que

quedan pocos tramos, con adornos de cantera. Seguramente tuvo un jardín que

la hermoseaba. Otro de sus lujos era tener a un lado agua corriente de la

acequia, para las labores de limpieza.

EL DETERIORO

No hay constancia de cuando se dejó de usar por completo, me

dicen que para la década de 1960 ya estaba abandonado. La intemperie acabó

pronto con el adobe de la barda perimetral, hoy solo hay pocos restos de él y sus adornos y remates de cantera.El edificio, por ser de una sola pieza de ladrillo, sufría ya

de cuarteaduras y la oxidación del zinc provocó daños en el plafón de madera,

el piso creo que ya había desaparecido por completo.

Hasta hace unos diez años, se mantenía completo, solo con el

ofensivo grafiti, poco después, los dueños del predio lo destinaron a taller

mecánico y avanzó el deterioro hasta

llegar a su deplorable estado actual.

Repito, creo que no es entrañable para nadie, sus fugaces

habitantes un día se fueron y no volvieron, el bosque de eucaliptos que lo

rodeaba cada día es más raquítico, por su frente dejó de correr el agua hace

muchos años, es un monumento registrado pero nadie se ocupa de él, ni de las

otras instalaciones que hace ya 130 años formaron la vieja estación, se está

desintegrando, como la Casa Redonda, como la Garza, como el Aljibe…

|

| Fotografía tomada de la pagina de Alfredo Flores, 2016. Graffiti y óxido avanzan |

Tomo la fotografía actual de la página del Lic. Alfredo

Flores, (por cierto, vecino mío de la niñez) quien la dio a conocer y

manifestó su preocupación por el edificio.

_________________________________________________________________

EL CHICHIMECA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Las fotografías del INAH proceden de un archivo en un formato muy antiguo, por lo que hay que convertirlas a otro que no permite mayor calidad.

___________________________________________________________________

Para aquellos que en el aire las componen, ya salió la convocatoria para los Juegos Florales. Solo una cosa puedo asegurar, Roque lo intentará nuevamente.

___________________________________________________________________

Se sigue invitando a dar sus comentarios, adiciones, rectificaciones, contesto a todos. Una disculpa a los que me han contactado por Facebook, pero casi no ocupo esa red, aquí sí reviso seguido.