LAS HUERTAS 3 EL PUENTE DE ROMUALDO

Continuando el recorrido por las antiguas huertas sanjuanenses, enlazo el

contenido de la correspondiente con un tema de actualidad.

LOS TRABAJOS EN LA AUTOPISTA

Todo sanjuanense y foráneo que transitan por la autopista México Querétaro en los últimos 20 años hemos y han sufrido los eternos trabajos de mantenimiento de la importante vía, al extremo de que un viaje a la capital del estado que normalmente llevaría unos 25 minutos, a veces se transforma en horas, solo por reparaciones, ya si toca días de tráfico intenso o accidentes, ni hablar.

En 2021 y creo que desde el año anterior correspondió el arreglo de los accesos a la ciudad entre el Boulevard Hidalgo y Casa Blanca lo que de inicio ya limitaba la entrada y salida y en una ocurrencia increíble, se decidió al mismo tiempo arreglar el puente de la autopista que pasa sobre esa avenida y da acceso a la terminal de Autobuses local.

|

| Imagen de Google Earth, 2021 el puente de acceso a la central, precisamente durante las reparaciones. |

Era un puente del trazo de la autopista original con algunas ampliaciones al que se proyectó renovar por completo, para ello se cortó el acceso a la Terminal viniendo del centro y si ya los trabajos en la carretera eran molestos, el infierno se multiplicó también a las avenidas aledañas de la ciudad, aunado a que no hay vías alternas cercanas, autobuses que viniendo de México tenían que entrar forzosamente a la central debían ir varios kilómetros delante y regresar luego por la misma autopista para poder hacerlo.

No hubo, durante meses paso directo a la Central camionera desde el centro de la ciudad, dado que los trabajos del puente cerraron la vialidad. Pero pronto llegó una solución a lo sanjuanense, “el puente de Romualdo”

UBICACIÓN

Resulta que apenas a 100 metros del puente mencionado, oculto y casi abandonado hay otro acceso debajo de la autopista, no es un puente como tal, solo un túnel rectangular con espacio para solo un auto y de baja altura, de manera que camiones, autobuses y vehículos con caja grande no caben en él, data también de la construcción en 1957 de la Autopista. (la super carretera le decían en ese tiempo) Ya en otras ocasiones había sido usado esporádicamente, sobre todo por los taxistas en situaciones similares, pero esta vez el caos fue tanto que oficialmente se implementó como vía alterna, aunque sus cercanías y el suelo bajo él son simple tierra y piedras. Y fue tan popularmente usado que no faltó el espontáneo que durante todo el día y parte de la noche se apostó fuera de él con una franela, alternando el paso a quienes iban y venían.

Tras esta acotación, paso al tercer capítulo correspondiente a las viejas huertas sanjuanenses donde se explica el porqué del túnel y el nombre, que le puse para identificarlo.

En una descripción del año de 1793, se menciona a Guadalupe de las Peñas como el lugar donde nace la Acequia Real, es decir la que regaba a todo el pueblo, confirmando que ya había propiedad mixta, el terreno era de españoles, pero la acequia de los indios. Aquí inició precisamente la acequia en el siglo XVI y a lo largo de los años tuvo además canales secundarios, de tal manera que estaba ampliamente irrigado a pesar de ser suelo mayormente rocoso y de tepetate.

Ubico lo relatado a partir de la mitad del siglo XX, poco antes del trazo de la autopista, no existía el B. Hidalgo que es hoy el acceso directo al centro de la ciudad, se llegaba entonces por la orilla del río o la calle de Cóporo, la parte central estaba ocupada por otras huertas.

Para entonces el terreno de forma irregular, ni siquiera tenía barda que lo marcara, el río era su límite al poniente, al norte la barda de la huerta Grande, en el lado colindante con la hacienda y el poblado se suponía que era cerca de la antigua vereda, al sur no se supo bien, es de suponer que terminaba en las peñas del río, es decir, ya al inicio de la planicie donde ya para esa fecha estaba la salida de la acequia tras cruzar por la huerta de aguacates, en una especie de pila ubicada en el hoy es el acceso de autobuses de la central. A partir de ahí, continuaba superficialmente, paralela a lo que después sería el B. Hidalgo regando los terrenos donde hoy están las concesionarias de autos, además había canales secundarios. Todavía por 1985 era posible ver al pie de la peña unas zanjas en el suelo de roca, tal vez restos antiguos de la acequia, cubiertos en tramos con lajas sueltas de cantera. Se rellenaron completamente al modernizar y ampliar el camino de acceso a Lomo de Toro.

|

| Imagen personal. Recreación del terreno antes del trazo de la autopista. Arriba al centro, Guadalupe de las Peñas. |

|

| Imagen de Google Earth, 2021 la linea rosa delimita aproximadamente el terreno de la huerta. |

En 1969, un corte longitudinal para la apertura del B, Hidalgo lo convirtió en cuatro predios, de tamaños muy distintos. El más amplio fue el delimitado por el río, la prolongación del B. Hidalgo y la autopista, donde hoy está la central camionera, y el camino empedrado al barrio de la Cruz.

|

| Recreación oersonal del terreno en la década de los 70s. Arriba ala derecha, Guadalupe de las Peñas. Abajo, el río. Al centro a la izquierda, el Seminario Javeriano. |

El predio que hoy ocupa fue una huerta de nogales que hasta 1980

conservaba varios de esos árboles de gran tamaño, casi abandonados y

solitarios, se dice que antes eran muchos más y se acabaron por el descuido. Se

localizaban donde hoy es el patio de maniobras.

Al centro había una milpa alargada, cultivada esporádicamente con maíz y

jícama. Como resabio de que alguna vez se sembró en forma este tubérculo, aún hoy

es posible hallar en los alrededores jícamas silvestres, de las mismas

características y sabor, pero muy pequeñas por no tener ya riego.

|

| Imagen personal. La actual central camionera, sobre la antigua Nogalera y milpas. |

De esta huerta no pude encontrar recuerdos de personas de la época de que fuera paseo familiar, pero si suponemos que en su colindancia con el río estuvieron dos de los remansos populares para nadar, debió ser muy visitada en tiempos anteriores.

En su extremo junto al camino a Guadalupe de las Peñas, abarcando parte de las formaciones rocosas, se trazó por 1975 una pista de motocross, deporte entonces en auge, porque había un gran representante sanjuanense: León Sergio “Tuto” González, uno de los últimos ídolos locales, quien ahí brindó sus mejores actuaciones, luego surgen los hermanos Díaz, buenos exponentes, pero sin el arrastre popular de aquel. Tras ellos ese deporte decayó hasta quedar casi en el olvido. De la amplia y terrosa pista, solo quedan algunos metros en una parte media de las Peñas, el resto está bajo las construcciones modernas.

Un día, en la década de 1980 se decidió construir aquí la nueva Central camionera, con el argumento de que la otra (un tejaban en el boulevard Hidalgo) era ya muy pueblerina. Se iniciaron alegremente los trabajos; nivelando el terreno (con derribe de los últimos nogales y fresnos) y alzando grandes columnas de concreto. Al agotarse pronto el presupuesto la obra se abandonó por años y el área se llenó de maleza, las enredaderas cubrieron incluso las columnas, a las que se llamaba irónicamente “atlantes” de San Juan, que nada pedían a los de Tula y podían observarlos quienes de Querétaro llegaban a la vieja central, que realmente era pueblerina. 5 años después, se logró concluir la obra.

OTROS DETALLES

Para inicios de 1970, de manera subterránea, uno de los ductos de Pemex pasó por esta parte del terreno, incluso, poco después se dio el primer incendio, todavía no huachicolero, afectando al río, entonces con cierto nivel de agua y peces, que por el calor salían a la superficie y fueron presa fácil de algunos que habían llegado a controlar las llamas.

Bajo las Peñas, en 1981, para los festejos del 450 aniversario de la ciudad se efectuó una multitudinaria representación del acto de fundación, con todos los elementos descritos en la Relación de San Luis Montañez; seguida cual guion teatral salió a la perfección; por obvia razón solo se descartó lo de los 25, 000 indios; jamás hubo tantos disponibles.

Del otro lado de la autopista, rumbo al centro quedó otra parte grande del terreno, igual surcada por los canales. En él en la década de 1960 hubo un campo de futbol donde hoy están la llantera y Montoya Automotriz. Para 1970, el campo fue trasladado a la orilla del río. En 1979 otra obra dividió más esta sección, se trazó un nuevo Boulevard, el Luis Romero Soto, sobre los enterrados ductos y a la par se disparó la construcción en el Boulevard Hidalgo, tapando tramos de la acequia y los canales secundarios, quedando el terreno inútil para las actividades agrícolas. Poco después se llenó de construcciones: las concesionarias de automóviles, el palenque, la clínica del seguro social y su ampliación, el boliche, etc.

Cuando era completo, el predio fue propiedad de don Romualdo Mejía, quien tenía su domicilio en la avenida Juárez, pero era dueño, además de muchos otros al sur del municipio, los que acostumbraba a caballo todavía en la década de 1970. Cabe mencionar que era muy respetado, supongo que influía el hecho de que cargaba con una carabina 30-30 bastante pavorosa y tenía permiso legal para portarla.

-Desde 1957 se hizo un túnel rectangular alto bajo la carretera para para el paso de la acequia. Y como para ese tiempo don Romualdo pastaba ganado a uno y otro lado, se le construyó un túnel exclusivamente para que pasaran de un lado a otro sus animales.

El único recuerdo de esos tiempos es

el “puente de Romualdo, en un uso que seguramente no imaginó: el paso de

automóviles.

|

| Fotografía Personal: El puente de Romualdo. arriba, la autopista. |

En el mismo lugar, pero del otro lado del río, hubo una franja bajo el barrio de la Cruz que aprovechando su humedad, se convirtió en pequeñas huertas, principalmente de aguacate y manzana. Estaba localizada en un desnivel entre el río y el canal de la presa, que se dice, tiene evidencias de haber sido milpas prehispánicas. Cuando el río no llevaba corriente, ante la tentación de no haber barda, solo una enramada, podía uno acercarse porque eran visibles los árboles, pero siempre tuvo vigilancia ya que las manzanas verdes y amarillas siempre de tamaño pequeño eran para venta en las esquinas de la ciudad, igual que los membrillos, cortadas a la mitad, con chile en polvo. En la actualidad, por falta de agua en el río y la urbanización acelerada del barrio, quedan pocos árboles aislados. Al final de las huertas, en zona pública, estaba un manantial muy grande, que era el suministro para muchos vecinos, ya seco, sobre él se construyó el puente moderno que comunica al barrio con el camino a la Central Camionera.

BONUS 2 LOS TORITOS.

Especialmente en la hoy central camionera, aunque había en muchos otros lados, en cierta época del año se podían encontrar en el suelo, una especie de vainas secas, de forma extraña, a las que llamábamos “toritos” por una especie de cuernos que tenían. Provenían de un arbusto maloliente que tenía nombres como uña de gato, cuernos del diablo y otros, crecían siempre cerca de los huizaches, se decía que verdes eran comestibles guisados, aunque nunca lo averiguamos ya que olían bastante mal, al secarse quedaba un material fibroso y dentro, ya sin olor tenían algunas semillas pequeñas, de color negro cubriendo una parte blanca que sí era comestible y daba sabor parecido a las nueces. Eran el sustituto cuando no tocaba suerte en los nogales, ya que al haber vía libre, no siempre se obtenían. Por ser muy poco lo comestible se necesitaban muchas para valiera la pena, ya que era difícil por lo fibroso de la cubierta sacarlas. Sé que me dirán que para que perdíamos tiempo, recuerden que no había celulares.

|

| Fotografía tomada de Internet, los toritos. incluidos los cuernos, del tamaño de una mano. |

Y del puente de la autopista, solo contarles que terminaron los trabajos,

se abrió de nuevo el acceso y a los pocos días se inundó, cerrándolo de nuevo, resulta

que bajo él en una orilla pasaba uno de los canales secundarios de la acequia,

para 1970 estaba a ras de suelo. En sucesivas obras le pusieron encima

una reja y luego una banqueta, que esta vez lo olvidaron por completo. El agua tiene

memoria y aunque el canal ya no existe, el nivel antiguo conduce y estanca el

agua bajo el puente durante varios días.

ELCHICHIMECA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD o viceversa.

En atención a ser colaborador de la Revista Entrever del campus San Juan de la UAQ, se me concedió un espacio para el programa cultural del mes de abril por la directora del Instituto de Cultura Local.

Será una conferencia titulada “De la aldea a la ciudad” en el marco del aniversario del otorgamiento del título de ciudad a San Juan del Río, el próximo 9 de abril, entrada libre, no falten. Disertaré sobre el desarrollo de la ciudad a partir del primer establecimiento sedentario, la fundación, la colonia y la época independiente.

___________________________________________________________________________________

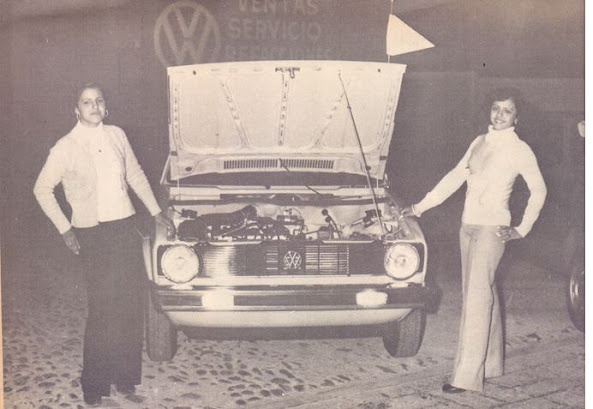

Presento la fotografía de una

negociación que todavía existe entre

tantas del boulevard Hidalgo, fue de los primeros establecimientos grandes, se ubicó en la esquina con Luis romero soto, para

entonces recién trazado sobre lo que había sido campo de Futbol, en la antigua

propiedad de don Romualdo.