Una historia del Rock en San Juan del Río

Hace algún tiempo, un lector sugirió escribir o relatar la historia del Rock en San Juan del Río, ello por algunas entradas del blog que incidentalmente rozaban el tema. En honor a la verdad sentía que era algo de lo que no se disponía de la suficiente información y por su naturaleza está poco recopilada documentalmente por lo cual, si se obtenía con algunos de los implicados, terminaría siendo solo testimonial y muy poco histórica. Además, sentía que tenía que ser un miembro de la comunidad rockera quien lo tuviera que hacer por tener el conocimiento y el sentimiento para redactarlo adecuadamente expresando a la vez el mensaje de y para el gremio.

Algún tiempo después, a través

de una publicación de mi maestro José Manuel Velázquez, se supo que un proyecto

similar ya había sido materializado en un libro que incluso se encontraba a la

venta a través de Amazon.

Una vez adquirido y disfrutado de

su lectura, comencé una reseña que poco a poco se fue rezagando y quedó

congelada por meses. Finalmente, supe que el libro El Rock en San Juan del

Río, Querétaro: Fines de los sesenta, mediados de los setenta sería presentado

durante los eventos de feria de 2024 por su autor Jaime Cardoso Hernández.

Así que lo que a continuación se

ofrece, es la adaptación entre la reseña del contenido del libro y la presentación

realizada, esperando sea de su agrado y les motive hacer lo posible por

adquirirlo.

El Autor

Sanjuanense de aquellos tiempos,

músico y roquero, vivió y disfrutó de la música desde siempre y del ritmo del

rock, movimiento al que se Integró a partir de los primeros grupos locales que

exploraron la novedad musical que representó poder interpretar lo que ya hacía

algunos años se escuchaba a nivel nacional.

Para darnos el recuento de esas

experiencias, recurrió a recopilar a través de entrevistas, información con

algunos de sus colegas, contemporáneos suyos que en conjunto habían emprendido

la aventura música relatada. Testimonios igual de valiosos todos sobre un tema

del que poco se había redactado hasta entonces.

Varias generaciones de

Sanjuanenses tuvimos la oportunidad de oírlos en vivo, tanto en los grupos

originales como en los versátiles posteriores a los que se integraron, a otros

ya no fue posible para muchos de nosotros escucharlos, pero siendo la ciudad

aun pequeña en las décadas reseñadas, nunca faltó quien nos relatara a los que

no lo vivimos: la fama local de grupos hoy casi míticos como el Apocalipsis, el

Escuadrón 201 y el Rock Family, los más conocidos pero que no estuvieron solos

en la corriente, a través de las páginas del libro surgen los nombres de muchos

otros, algunos efímeros aunque no por falta de calidad, ya que muchos de sus

miembros se integraron a las bandas contemporáneas o las subsecuentes.

La información obtenida de las

entrevistas permitió enriquecer la redacción del libro que integra también los testimonios

de los entrevistados en la redacción y la parte final del libro.

El contenido

El autor inicia, como debe ser,

con la contextualización del tema en el espacio, tiempo y condiciones sociales

de nuestra localidad y nuestro país, así como de la música en general en los

tiempos relatados en el libro.

La estructura general del

contenido sigue una línea de tiempo en la cual, inscribe por años, la situación

del rock a nivel mundial, nacional y local, aderezadas con transcripciones de

letras de canciones, descripción de bandas y detalles curiosos.

En lo que se refiere al rock

local, por ser de primera mano, leemos un fluido relato de la experiencia

personal del autor, que por su inquietud musical, o estuvo dentro de muchas de

las agrupaciones relatadas o conoció a todos los integrantes de las restantes,

y no se crea que solo da los datos duros de los grupos o su personal, línea tras

línea, menciona incluso las condiciones en que se formaron, su repertorio, los

lugares en los que tocaban, características de los integrantes y en algunos

casos hasta de quien eran los instrumentos, quien se los prestaba o quien los

cargaba. Incluso hay detalles de grupos foráneos que se llegaron a presentar

Reitero lo cercano de la

redacción en la que Jaime, recurre sus recuerdos personales para darnos un

cúmulo de información: muchos datos, personas y lugares que a quienes, aunque

sea de rozón vivimos esa época, nos refrescan la memoria y traen de regreso

situaciones que, si bien no están olvidadas del todo, con ciertas lecturas como

la relatada vuelven de manera vívida,

Muchas anécdotas personales o

del ambiente están ahí escritas, al inicio muy ingenuas, como era el ambiente

del rock en sus inicios y de ellos los músicos o intérpretes, casi niños en

busca de un sueño, al final, narraciones que se hacen adelante más

existenciales o evidencian las duras decisiones que había que tomar en la vida

de un rocanrolero, como las de todo ser humano, que implicaban a veces dejar el

ritmo por el estudio o las tocadas por el trabajo. En algunas de ellas se

percibe lo difícil y trascendental de la decisión tomada, pero nunca de

arrepentimiento de lo que hicieron por la música local, mucho menos de sus

vidas luego de la época relatada en la que muchos tuvieron que integrase a otra

corriente musical.

Por trascendental, entre las

anécdotas contenidas recalco la incursión sanjuanense de algunos de ellos y

otros acompañantes al siempre recordado festival de Avándaro en el cercano

estado de México pero que, por las condiciones, significó una verdadera odisea

quizá conocida por todos ellos, pero no para la generalidad.

Los lugares

Entre los muchos tópicos

abordados en el libro y entre líneas se pueden encontrar los lugares donde se

presentaban los grupos. Locales en ese tiempo no prohibidos para ellos ya que

por lo pequeño de la ciudad pertenecían a conocidos suyos o de sus familiares.

Antes sitios de referencia, de todos sabidos, hoy devorados por la ciudad.

Menciono algunos de ellos:

La Casona: antigua casa

comercial en el Jardín independencia, al cerrar como tal el local vacío se

alquilaba para fiestas y eventos musicales y ¿por qué no?... para alguna tocada.

Hoy es las farmacias Guadalajara, Juanito y el edificio intermedio.

Salón Las Pompas: En la calle

Cuauhtémoc, dicen que era un local muy grande que ni siquiera conocí en

funcionamiento. Hoy creo que es un sanatorio.

El tejado: Llamado así por ser

básicamente un tejaban, se localizaba en la calle 5 de mayo a la altura de la ESFAC,

hoy es una papelería y otros negocios.

Agua Rica; Era un balneario que

tenía una zona de tejaban, ideal para las tocadas. Hoy es una plaza comercial

del mismo nombre.

Como ya mencioné se llevó a cabo

como parte del programa de feria en el Foro San Juan del Portal del Diezmo el

día 16 de junio, programado a las 6 de la tarde, inició retrasado como siempre

ocurre con los eventos en esos días, dado que en las horas precedentes hubo

muchos otros eventos.

Victoriano Sibaja, Ángela Lorena Espinoza Moreno, José Manuel Velázquez Álvarez, Andrés Anaya Trejo y el autor del libro en cuestión, que, a través de sus testimonios, muchos inscritos en el texto, relataron su impresión personal, respecto y dentro del movimiento.

El personal

Cual si fuera concierto, el foro

estaba casi lleno, destacando entre el público gran cantidad de músicos de

ayer, de hoy y de siempre, muchos de los consignados en el libro, muchos otros

de tiempos más recientes, la banda en apoteosis, esta vez no al frente del

escenario como en el añorado pasado sino como expectantes a la palabra de los ponentes,

antes compañeros, siempre colegas que en cada palabra les recordaban tiempos gloriosos de la música,

tiempos pasados del san Juan en el que cantaron y al que le cantaron, un San

Juan ya ido pero que fugazmente regresó a ellos en las palabras escuchadas.

Por turno, abordaron su

experiencia como consumidores de la música, como integrantes de los grupos,

como recopiladores de recuerdos, como músicos actuales, como amigos de Jaime,

como acompañantes de aventuras, pocos se daban cuenta de que no estaban en la

presentación de un libro sino de una época dorada de la que hoy son, junto con

muchos otros, testimonios vivientes, pocas veces reconocidos si no es por ellos

mismos y es necesario que su sentir se plasme en libros como el presentado.

Tras las emotivas palabras de cada uno, la presentación finalizó con el decir del autor, quien por el tiempo reducido, hizo un relato sucinto de sus motivos de la estructuración y la realización del libro, Dado que él actualmente radica en Arizona, se dio el detalle de que constantemente reconocía en la audiencia a compañeros de aquellos tiempos y no dudaba en dar su nombre y señas, como un reconocimiento a personalidades importantes en la música local y que hoy muchos no conocen, sin faltar el emotivo recuerdo de los que ya se han ido. Emotivo fue el encuentro, inicialmente a través de la vista con más compañeros, a los que no dudó de nueva cuenta en nombrar al micrófono, situación que se dio incluso en la postrera ronda de preguntas con las que cerró el evento.

La del estribo

Al final, como en las tocadas de antaño al terminar la noche y no desmereciendo como público fiel, adivinando el pronto término, la audiencia pedía un palomazo, que no se dio. No obstante, al salir los ponentes, también como en aquellas noches de tocada, fueron seguidos por un público a las afueras del reciento, no obstante que esta vez no había el pretexto de entonces, de ayudarles a cargar las bocinas e instrumentos para al menos convivir un poco más con ellos. Ahí quizá sí se dio el palomazo, pero que ya no pude seguirlos para relatar porque tenía trabajo que hacer.

En el libro hay infinidad de

nombres de músicos, y muchos más surgieron en la mesa de ponentes y entre el

público mismo, no los menciono aquí porque no me vaya a faltar alguno y me pase

como al autor que en un momento reconoció a un viejo musico, declarándolo el

mejor baterista de San Juan, siendo que posteriormente reconoció a otro y

también tuvo que nombrarlo el mejor baterista de San Juan. Calidad sobraba

entonces.

Solo dos detalles habría que

hacer del libro y la presentación: de lo primero, que tiene infinidad de

fotografías de la época, pero en un tamaño muy pequeño que impide gozar de los

detalles de personas y lugares. Sería conveniente si se da una edición posterior

presentarlas en un formato mayor.

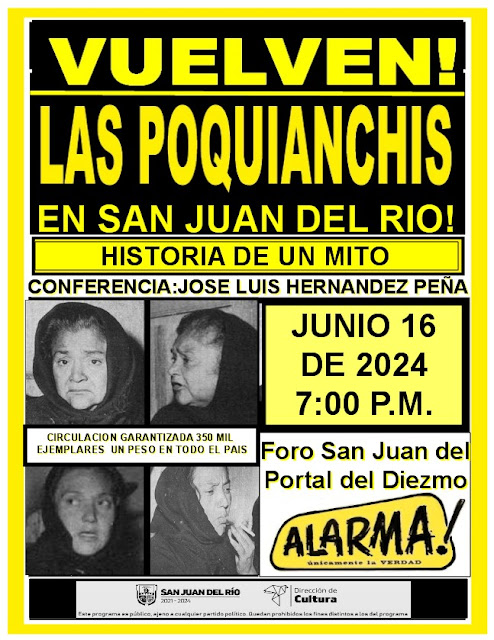

Respecto a la presentación el detalle fue que, al salir los rocanroleros, se llevaron la mitad del público quienes ya no regresaron a la conferencia sobre “Las Poquianchis en San Juan del Río, Historia de un Mito” que era el evento que seguía a continuación, a cargo de un servidor.

________________________________________________________________________

SECCION COMERCIAL

Mencionaba al inicio que me enteré del libro en la página de Facebook de mi Maestro José Manuel Velázquez quien escribió la introducción y fue parte de la agrupación musical “Almas en la Hoguera”. Cuya historia relata en el siguiente enlace:

(20+) Hoy es el Día Mundial del Rock,... - José Manuel Velázquez Álvarez | Facebook

|

| Almas en la Hoguera. Grupo en que tocaba JMV, 1972. Fotografía tomada del muro de Facebook de José Manuel Velázquez. Uno de los mencionados en el libro. |

________________________________________________________________________________

Y viendo que ya se narró el inicio, faltaría alguien de las generaciones subsiguientes posteriores historia relatara las décadas posteriores.

Interesados en adquirir un

ejemplar, pueden acceder a la página de Amazon en el siguiente enlace;

__________________________________________________________________________

Y como un evento más del Colectivo Capa Roja y su autonombrado líder, Felipe Cabello, se invita a la segunda semana de escritores en San Juan del Río. Para todos los gustos: Narrativa, poesía, drama, y hasta un libro gratis. Para que vayan agendando. Ahí estaremos.

.jpg)

.jpg)

.JPG)

.jpgBBB.jpg)

%20-%20copia.jpg)

.jpgBBBB.jpg)

.jpg)

bb.jpg)